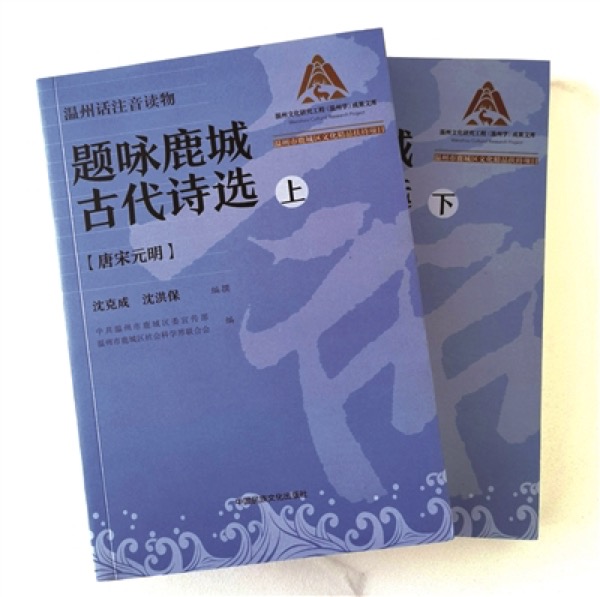

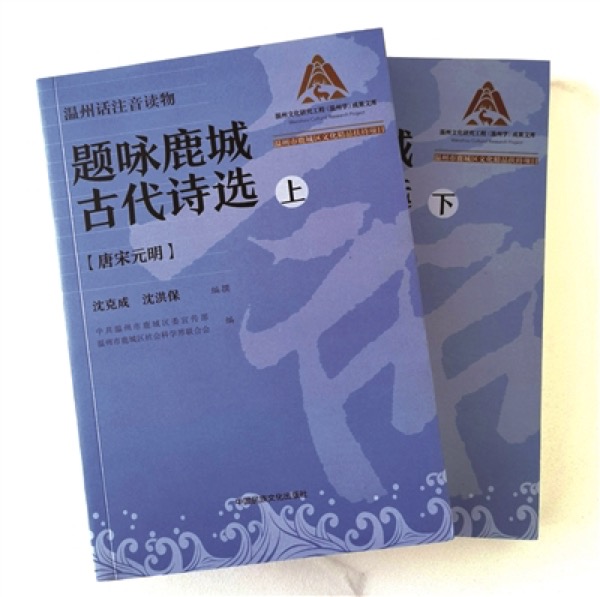

近日���,《題詠鹿城古代詩(shī)選》(上下冊(cè))由中國(guó)民族文化出版社出版��。該書(shū)由溫州學(xué)者沈克成�、沈洪保耗時(shí)三年編注而成�����。全書(shū)60萬(wàn)字�,收錄了南朝至清代300多位詩(shī)人的900余首詩(shī)作,每首詩(shī)作均以“溫州話拼音方案”注音并加詳細(xì)注釋���。該書(shū)作為溫州市鹿城區(qū)文化精品扶持項(xiàng)目和溫州文化研究工程成果文庫(kù)項(xiàng)目�����,既是地方文獻(xiàn)整理的創(chuàng)新范例��,更是方言與古典文學(xué)融合傳承的生動(dòng)實(shí)踐�����。

兩位“八零后”的文化之約

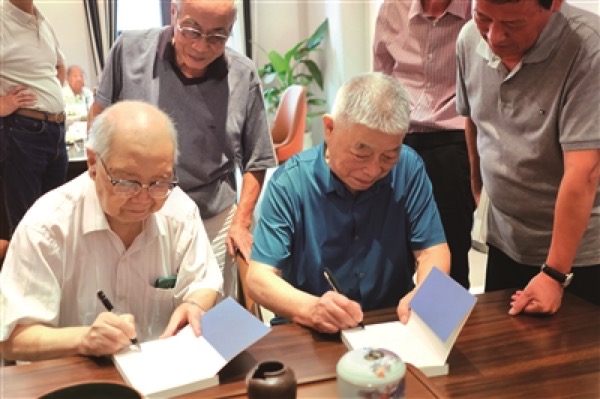

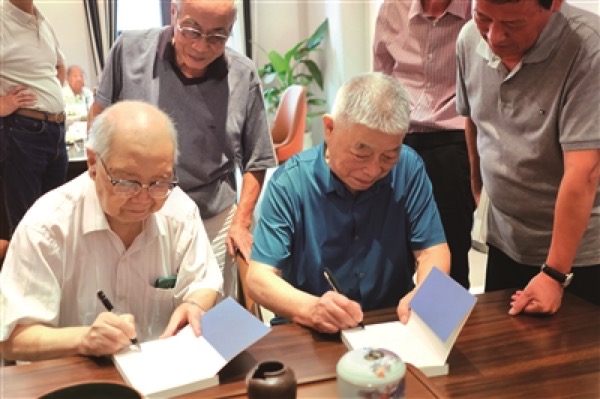

在溫州文化研究領(lǐng)域����,今年85歲的沈克成與88歲的沈洪保兩位先生是當(dāng)之無(wú)愧的“雙子星”�����。這兩位相識(shí)數(shù)十載的老朋友都懷揣著對(duì)鄉(xiāng)邦文化的赤誠(chéng)熱愛(ài)��,退休之后仍筆耕不輟����。在這次合作中,沈克成專(zhuān)注溫州話注音�����,沈洪保負(fù)責(zé)詩(shī)文校注與解析�,在耄耋之年完成了這項(xiàng)可貴的文化工程。

沈克成(右)與沈洪保(左)簽贈(zèng)《題詠鹿城古代詩(shī)選》。

沈克成1941年出生于鹿城�����。作為浙江省文史研究館館員���,他身兼文字學(xué)家�、方言學(xué)家����、漢字編碼學(xué)家等多重身份。自20世紀(jì)70年代起便深耕漢字編碼研究����,發(fā)明了著名的“沈碼”。受鄭張尚芳邀請(qǐng)��,他投身溫州話研究�����,一做就是20余年���。成果頗豐��,先后編撰出版了《溫州話詞語(yǔ)考釋》《甌語(yǔ)音系》《溫州官話——甌劇念白音韻研究》等二十多部溫州方言專(zhuān)著��,還主編《溫州方言文獻(xiàn)集成》《溫州話辭典》����。在編寫(xiě)《溫州娒講溫州話》一書(shū)時(shí),沈克成有感而發(fā):“溫州話的‘四聲八調(diào)’與漢語(yǔ)中古音的聲韻特點(diǎn)高度吻合���,具有極高的學(xué)術(shù)價(jià)值����,用溫州話去讀古詩(shī)詞����,是真正的‘宋韻甌風(fēng)’���?����!?/p>

沈洪保1938年出生于瑞安���。1963年畢業(yè)于杭州大學(xué)中文系,系溫州大學(xué)退休教師。他長(zhǎng)期從事訓(xùn)詁和古代文學(xué)教學(xué)與研究����,是國(guó)家重點(diǎn)科研項(xiàng)目《漢語(yǔ)大詞典》主要編纂人員之一,還整理點(diǎn)校出版過(guò)《何白集》《識(shí)匡齋全集》《歌宜室集》《沈?qū)毢髟?shī)文集》等��。參加撰稿的有《唐宋詩(shī)詞評(píng)析詞典》《古代小品文鑒賞辭典》《古文分類(lèi)導(dǎo)讀》等�。“古詩(shī)詞用溫州話讀更有味����!”沈洪保笑道。正是這份共識(shí)��,讓兩位老人聯(lián)袂編注了這本詩(shī)選�����。

甌江詩(shī)路上的千年記憶

“用溫州話讀溫州詩(shī)”�����,是這部詩(shī)選的核心理念�。他們從《東甌詩(shī)存》《宋元溫州詩(shī)略》《溫州府志》《永嘉縣志》等權(quán)威典籍中遴選詩(shī)作,時(shí)間跨度近1600年�,從詩(shī)意中展現(xiàn)鹿城歷史風(fēng)貌����,構(gòu)成一部“詩(shī)中的鹿城編年史”����。

1600年前,南朝宋詩(shī)人謝靈運(yùn)乘扁舟赴溫州�����,在永嘉山水間與自然相互成就——謝公由此成為山水詩(shī)鼻祖�,溫州亦成為山水詩(shī)搖籃。謝靈運(yùn)守永嘉期間所寫(xiě)的20余首詩(shī)自然也成為開(kāi)篇之作����,本書(shū)上卷收錄了《登池上樓》《登江中孤嶼》等12首��。在“池塘生春草���,園柳變鳴禽”“云日相輝映�����,空水共澄鮮”等名句中����,我們可一窺鹿城的早期印象。

大唐雖風(fēng)華絕代����,偏居?xùn)|南一隅的溫州略顯寂寥。受戰(zhàn)亂和自然災(zāi)難等因素影響���,該時(shí)期溫州文化尚未繁榮�����。但秀美的溫州一直吸引著詩(shī)人創(chuàng)作����。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)����, 30余位唐代詩(shī)人為溫州寫(xiě)下 160余首詩(shī)作。雖無(wú)史料證明李白與杜甫曾踏足溫州���,但他們都描寫(xiě)過(guò)溫州�����。李白在《與周剛青溪玉鏡潭宴別》中寫(xiě)道“康樂(lè)上官去�,永嘉游石門(mén)”;杜甫在《送裴二虬作尉永嘉》中寫(xiě)道:“孤嶼亭何處�,天涯水氣中”;孟浩然在《宿永嘉江����,寄山陰崔國(guó)輔少府》中寫(xiě)道“借問(wèn)同舟客,何時(shí)到永嘉���?”此外�����,張子容�����、顧況、張又新�����、司空?qǐng)D等都為溫州留下膾炙人口的詩(shī)句�。

宋代是溫州歷史上的一個(gè)文化高峰�����。楊蟠以承議郎身份任溫州知州兩年間���,深入感受溫州風(fēng)土人情,創(chuàng)作了《永嘉百詠》��,全方位描繪了溫州的風(fēng)貌���。一句“一片繁華海上頭�,從來(lái)喚作小杭州”�����,是溫州在宋元時(shí)期為海上絲綢之路重要節(jié)點(diǎn)的有力詩(shī)證�����?����!八问夷隙伞焙?�,溫州在教育、學(xué)術(shù)��、文學(xué)藝術(shù)等領(lǐng)域全面崛起�。宋代溫州產(chǎn)生1307名正奏名進(jìn)士,有“溫多士�,為東南最”的美譽(yù)。當(dāng)時(shí)溫州書(shū)院眾多�、學(xué)術(shù)繁榮,以周行己��、薛季宣����、陳傅良、葉適等為代表的永嘉學(xué)派崛起��。文學(xué)領(lǐng)域涌現(xiàn)永嘉四靈詩(shī)派�����,詩(shī)風(fēng)盛極一時(shí)��。

明代�,溫州文化突破了地域局限����, “官員—士紳—民眾”互動(dòng)成為文化繁榮的核心動(dòng)力����,名人輩出�,涌現(xiàn)出劉基、黃淮���、周旋�、王瓚�、張璁、王叔果����、王叔杲等一大批精英。何文淵�、文林等賢官能吏也推動(dòng)了溫州文化繁榮。這些詩(shī)人的詩(shī)作多以溫州山水���、民俗���、人文為題材,是明代溫州文學(xué)的重要組成部分,影響深遠(yuǎn)�。

溫州竹枝詞的創(chuàng)作始于宋而盛于清。清乾隆張綦毋作《船屯漁唱》�����,同治年間有郭鐘岳���、錢(qián)子奇�����、方鼎銳和戴文俊����,他們留下了《東甌百詠》《溫州竹枝詞》《甌江竹枝詞》三部書(shū)�����,共300余首��。此外�����,清末還有石方洛、洪炳文和楊淡風(fēng)等�,這些竹枝詞詠風(fēng)俗,歌民情����,題材廣����,極具地方特色。在《題詠鹿城古代詩(shī)選》下冊(cè)(清代)中�,就收錄了很多竹枝詞。

為溫州話量身定做的注音法

2021年9月��,《溫州話辭典》正式出版���,從此溫州話的讀音有章可循�。漢語(yǔ)注音一直是歷代語(yǔ)言文字學(xué)家探索的課題����,方言亦是如此。漢語(yǔ)發(fā)展到普通話后���,其聲韻系統(tǒng)發(fā)生很大改變����。最主要的是去除了古漢語(yǔ)中的入聲和全濁聲母,所以��,用《漢語(yǔ)拼音方案》去標(biāo)注古漢語(yǔ)是行不通的����。國(guó)際音標(biāo)雖能較準(zhǔn)確標(biāo)注古漢語(yǔ)和溫州話,但缺乏普及性���。

古代漢語(yǔ)注音多采用漢字切音法�,近現(xiàn)代始有學(xué)者嘗試以字母切音方式標(biāo)注古音�。英國(guó)傳教士、漢學(xué)研究者���、教育家蘇慧廉在溫州定居二十余載�����,修醫(yī)院建學(xué)堂�,學(xué)習(xí)溫州方言���,編撰便于外國(guó)人學(xué)習(xí)中文的《四千常用漢字學(xué)生袖珍字典》�����,向西方介紹中文典籍�����。蘇慧廉采用羅馬字為溫州方言設(shè)計(jì)了一套注音系統(tǒng)�����,并翻譯成功《溫州話新約圣經(jīng)》����。該書(shū)給后人研究當(dāng)時(shí)的溫州話發(fā)音提供了絕好的資料����。

據(jù)沈克成先生介紹,他十幾年前受蘇慧廉譯本啟發(fā)�����,以漢語(yǔ)拼音為框架����,結(jié)合溫州話音韻特征發(fā)明“溫州話拼音方案”:用重復(fù)聲母標(biāo)注濁輔音(如“b”表清輔音�、“bb”表濁輔音)�,融入趙元任五度標(biāo)調(diào)法區(qū)分聲調(diào),同時(shí)保留入聲等古音特征�,解決了普通話拼音不能標(biāo)注溫州話中濁輔音聲母、入聲以及部分特殊韻母的問(wèn)題�,經(jīng)過(guò)十幾年的修改完善及實(shí)際運(yùn)用,證明該方案兼顧學(xué)術(shù)性與普及性����,確實(shí)可行。在去年編著的《溫州官話——甌劇念白音韻研究》《溫州娒講溫州話》等書(shū)中��,就用“溫州話拼音方案”替代了原來(lái)常用的國(guó)際音標(biāo)注音���。

沈洪保的注釋工作同樣傾注心血�����。他為每位詩(shī)人添加生平簡(jiǎn)介����,對(duì)許多生澀難懂的古詞和典故做通俗解釋����?�!肮旁?shī)詞中有不少多音字和通假字����,如不能正確辨別�,就可能導(dǎo)致讀錯(cuò),甚至不能識(shí)別詩(shī)句中的平仄關(guān)系����。像謝靈運(yùn)的詩(shī)中有很多玄言典故非常難懂,有了注釋就可以更深地體會(huì)詩(shī)中意境����,”沈洪保說(shuō)�����。

詩(shī)與方言的雙重傳承

《題詠鹿城古代詩(shī)選》的出版����,不僅是對(duì)歷代詩(shī)人題詠鹿城的系統(tǒng)整理,更以“古詩(shī)+方言”的形式�����,讓古典文學(xué)與方言文化相互賦能,具有多重傳承價(jià)值���。

從方言保護(hù)角度看�����,該書(shū)完整呈現(xiàn)了溫州話的語(yǔ)音系統(tǒng)�����,為方言研究提供了鮮活的實(shí)證材料����。沈克成在前言中道:“整理這些注音時(shí)�,我常常想起小時(shí)候聽(tīng)長(zhǎng)輩誦讀古詩(shī)詞的場(chǎng)景,希望能為后世留下真實(shí)的語(yǔ)音記錄�。”

從文化傳播角度看����,該書(shū)開(kāi)創(chuàng)了古典詩(shī)歌地方化傳播的新路徑,也印證著:當(dāng)鄉(xiāng)音與古韻相遇��,溫州的文化根脈便有了更鮮活的載體��,為城市文化傳承提供了可借鑒的樣本。

該書(shū)的編撰和出版得到了多方支持��。沈克成在前言中深情致謝:“沒(méi)有大家的支持和幫助�����,僅憑我們兩個(gè)加起來(lái)已173歲的老人����,很難完成這項(xiàng)工作!”這更能讓我們體會(huì)到兩位老學(xué)者的鄉(xiāng)愁與文化堅(jiān)守���,正如沈洪保在后記中引用《蘭亭集序》的“后之覽者�,亦將有感于斯文”��。

?�。ㄉ蚩顺?、沈洪保系民進(jìn)會(huì)員��,原標(biāo)題為:兩位“八零后”聯(lián)袂推出《題詠鹿城古代詩(shī)選》溫州話注音本)